Огромные средства, которые польское государство отнимало у трудящихся в виде налогов и высоких цен на «государственные» товары и услуги, всяких поборов, фигурировали в расходной части бюджета в графе «Армия». Эти средства — через государственные заказы, кредиты, субсидии капиталистам «на оздоровление» их фирм — пополняли сейфы не только польских магнатов, но и связанных с ними иностранных капиталистов. Так, польское правительство было тесно связано с франко-польской фирмой «Франкополь». Эта фирма по договору с министерством обороны Польши должна была каждый год поставлять польской авиации 600 моторов и 300 современных боевых самолётов. По этому договору цены на моторы и самолёты были выше средних на европейском рынке на 5–7%. Кроме того, польское правительство в договоре гарантировало фирме 15% чистой прибыли — случай, как говорится, из ряда вон.

При подписании договора польское правительство выплатило фирме задаток в 5% от стоимости годового заказа. Ещё 10% всей суммы договора «Франкополь» получил после приобретения земельного участка и начала строительства завода. Но это ещё грех средней руки. Это можно понять, так как всё-таки современное предприятие строилось в Польше. Но по договору в течение 10-ти лет должны были производиться самолёты одного и того же типа. Которые на момент заключения договора уже были устаревшими. Во всех развитых странах значение авиации непрерывно росло, отсюда рост и технический уровень самолётов. А польское правительство вооружало армию старыми бипланами 20-х гг.

Фирме было предоставлено право увеличивать цену договора до 10% в год. При таком порядке установления цен фирме было выгодно продавать Польше самолёты как можно дороже. Первый задаток фирме «Франкополь» был выдан в размере 970 000 злотых в золоте — на основании приказа начальника административной службы польской армии генерала Михелиса.

В конечном счёте фирма «Франкополь» завода не построила, а вместо 600 моторов и 300 самолётов в год поставила польской армии два некомплектных фюзеляжа. Невзирая на это, под видом авансов фирма ограбила государственный бюджет Польши на 4 млн. злотых в золоте. А в завершение фирма продала несуществующий завод (участок земли с двумя пустыми складами) вместе с правом на договор чехословацкой фирме «Шкода» за 3,2 миллиона злотых.

Свои убытки от сделки «Шкода» возместила за счёт польского бюджета путём продажи правительству Польши авиационных моторов по цене почти в 2 раза выше, чем в среднем на рынке авиадвигателей в тот момент. Французские и польские капиталисты «заработали» таким образом несколько миллионов злотых чистоганом, не поставив правительству Польши никакой продукции.

Почему вопиющий грабёж польской казны прошёл так гладко? Начальник административной службы польской армии генерал Михелис, который приказал выдать фирме «Франкополь» первый задаток в миллион злотых, был совладельцем компании «Поциск». Руководство «Поциск» было уполномочено от лица польской авиации заключить договор с фирмой «Франкополь». Одним из членов-учредителей фирмы «Франкополь» был командующий польской авиацией генерал Загурский. А членом наблюдательного совета французской компании «Шнайдер», которой принадлежали 20% акций «Франкополя», был начальник снабжения польской авиации генерал Святек.

В 1923 г. военное министерство Польши купило у английского военного концерна «Виккерс» броневые плиты для производства танков. Как свидетельствует генерал Заморский, при испытании этих плит на полигоне было обнаружено, что они пробиваются 45-мм болванкой с расстояния в 350 м. Строить танки из такой брони означало заранее обречь их на быструю гибель в бою. Тем не менее, военное министерство дало согласие на поставку плит, а начальник департамента инженерного снабжения военного министерства отдал приказ о запрещении дальнейшего испытания английских броневых плит и о засекречивании результатов проведённых испытаний.

Это дело пахло не только уголовщиной, но и государственной изменой. Однако оно было замято и спущено «на тормозах». Результаты измены сказались в ходе сентябрьских боёв польской армии с вермахтом в 1939 г. Немецкие артиллеристы выбивали польские танки из своих 40-мм «панцерабверканоне» с дистанции 500 м или из полевых полковых пушек.

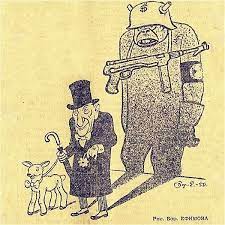

О чём говорят эти факты? О том, что даже армия, которую «как зеницу ока» охраняли пилсудчики и которой отводилась главная роль в подавлении польского рабочего класса и тарана против СССР, была подчинена интересам наживы нескольких картелей и концернов, как польских, так и иностранных, сросшихся с польскими. Эти факты говорят о том, что всё буржуазное государство, его органы, правительство, армия, полиция в период империализма являются послушным орудием финансовых монополий. Это орудие применяется, в частности, для перекачки финансовых средств широчайших масс трудящихся в карманы горстки капиталистических монополистов. Эта перекачка ведётся правительствами под дымовой завесой фраз об «интересах страны», «общем благе», «поддержке хозяйственного развития», «необходимости обороны страны» и т. д.

Процесс подчинения государства монополиями хорошо виден на примере дела Стефана Оссовского. Оссовский в 1922–23 гг. был министром промышленности и торговли. В то же время он был членом наблюдательных советов ряда компаний, в т. ч. «Азот», АО «Польская химическая промышленность» и др. В 1924 г. Оссовский вышел в отставку, но оставался влиятельным акционером многих АО. Благодаря своему влиянию и связям, установленным им в бытность министром, Оссовский проворачивает сделку по передаче пакета акций акционерной компании «Урзус» в руки государства.

Казалось, обычное дело. 27.05.1924 г. компания «Урзус» подписывает обязательство передать свои акции правительству. Через три дня совет министров Польши назначает Оссовского, члена наблюдательного совета «Урзус», членом государственного совета «Банка господарства крайовэго» (БГК). 41% акций этого банка принадлежат государству.

Ещё через день, 31 мая, экономический комитет совета министров Польши рассматривает обязательство компании «Урзус» и решает акции купить.

7 июля БГК предоставляет компании «Урзус» «финансовую гарантию», т. е. вексель на оплату акций.

29 июля Оссовский назначается представителем БГК в наблюдательный совет компании «Урзус». Как представитель БГК, Оссовский действует в «Урзус» в качестве государственного служащего. Но как член наблюдательного совета компании, Оссовский выступает уже как частный предприниматель, капиталист. Он одновременно защищает интересы частного капитала, вложенного в «Урзус», и интересы государственного капитала, вложенного в «Урзус» БГК.

Это двойственное положение Оссовского использовал в своих целях исключительно частный капитал, получая доступ и возможность хищнически эксплуатировать государственные средства БГК и «Урзус» одновременно. В 1925 г. компания «Урзус» получает от БГК два гарантийных письма для военного министерства на сумму 1,5 млн. злотых, гарантийное письмо БГК с поручительством государства для зарубежных фирм на сумму 70 000 фунтов стерлингов, а также большие кредиты наличными.

Финансирование компании «Урзус» идёт несколько лет. За это время государственные кредиты, предоставленные фирме, составили 26 млн. 400 тыс. злотых. В то же время акционерный капитал фирмы был равен 15 млн. злотых. После покрытия убытков по основной деятельности фирмы в 1929–30 гг. акционерный капитал фирмы сократился до 195 000 злотых. В 1930 г. 90% акций фирмы «Урзус», которыми владел БГК, были куплены правительством за 1 000 злотых. При этом государство приняло на себя обязательство выплачивать долги фирмы в течение 35-ти лет.

Что всё это значит? Это значит, что с 1925 по 1930 гг. из польской государственной казны было «изъято» и передано фирме «Урзус» около 26 млн. злотых. Из этих средств 9-10 млн. злотых было попросту разворовано и выдано государственным чиновникам в виде взяток. Остальные средства через фирму «Урзус» были перекачаны в капитал других фирм, например, в «Азот».

Аналогичные кредиты были предоставлены государством и другим частным компаниям, членом наблюдательных советов которых был Оссовский до создания БГК. Щедрые кредиты получали фирмы «Азот», «Польская химическая промышленность» и её дочерняя компания «Келецкое товарищество по производству удобрений».

Компания «Азот» быстро и легко получала льготные кредиты государства на «поддержание хозяйственной деятельности». Чудо? Нет. В векселях компании «Азот» под обеспечение кредита, полученного от БГК, стояла подпись члена наблюдательного совета компании Оссовского, который одновременно был членом наблюдательного совета, а позднее и вице-председателем БГК — государственного банка-кредитора. Неудивительно, что все просьбы «Азота» о кредитах или о продлении срока платежей по ним быстро удовлетворялись руководством БГК. Достаточно было пометки на письме компании «Азот»: «Поддерживает министр Оссовский. Согласиться на выдачу ссуды».

Такие были методы использования государственного банка БГК для того, чтобы спасти от банкротства в кризис частные капиталистические предприятия. Между предприятиями, акционером которых был Оссовский или другие оссовские, и государственным банком образовалось то, что немцы называют «Interessengemeinschaft» — полная общность интересов. Создался концерн, которым управлял Оссовский, по перекачке государственных средств в частные фирмы.

Точно так же действовал министр В. Корфанты, член совета Силезского банка. Он заключал соглашения о кредитах с теми предприятиями, членом совета или правления которых он был.

Ещё пример «патриотической» деятельности Оссовского и его компаньонов. Генеральным директором государственного предприятия «Польмин» был Вележинский. Членами наблюдательного совета были, в частности, Шайнок и Щепановский. Одновременно Вележинский и Шайнок были членами совета частного товарищества «Междугородние газопроводы», а также основателями и совладельцами АО «Газолин». Кроме того, Шайнок и Щепановский были акционерами Союза польских нефтепромышленников, а Шайнок был его председателем.

Между фирмами «Польмин», «Газолин» и государственной «Междугородние газопроводы» были постоянные торговые связи. «Газолин» поставляла фирме «Польмин» газолин, получая от «Польмин» бензин. «Газолин» и «Междугородние газопроводы» были поставщиками природного газа для фирмы «Польмин». При этом использование природного газа было для фирмы «Польмин» нерентабельным. Союз польских нефтепромышленников поставлял фирме «Польмин» нефть.

Фирма «Польмин» переплачивала за газолин и нефть и покупала ненужный ей природный газ. Почему? Генеральный директор «Польмин» и члены её наблюдательного совета были одновременно акционерами и руководителями частных компаний-поставщиков — «Газолина» и Союза польских нефтепромышленников. Они были заинтересованы, чтобы «Польмин» покупала товары этих фирм.

19.01.1923 г. «Польмин» продала фирме «Газолин» 10 000 тонн бензина по цене 1,2 злотого за кг, т. е. на 10 марок дороже против цены договора. На первый взгляд казалось, что «Польмин» хорошо заработала на этом деле. Но на следующий день, 20 января, цена бензина того же сорта подскочила на 40%, с 1,2 злотых до 1,65 за 1 кг. Фактически «Газолин», а вместе с ним Вележинский и Шайнок заработали на этой сделке 450 000 злотых чистоганом. Они знали о предстоящем повышении цен на бензин.

Почему умышленно разоряли «Польмин»? Потому что эта фирма получила большой государственный кредит на «оздоровление». Именно эти государственные средства и выкачивались из «Польмина» на грабительских сделках. Капиталы Оссовского, Вележинского и пр. в фирме «Польмин» не пострадали.

В 1922 г. правительство — вопреки интересам страны — продало государственной компании «Междугородние газопроводы» трубы в кредит, хотя министерство финансов требовало оплаты наличными. На первый взгляд, странная ситуация. Но сделка становится ясной, если учесть, что доля государства в компании «Междугородние газопроводы» была 10%, а фирмы «Газолин» — 25%. Акционером «Газолина» был министр Оссовский. Чуть позже Оссовский назначает Вележинского, представителя общества «Междугородние газопроводы», директором «Польмин».

Оссовский как в бытность министром, так и позднее, на посту вице-председателя БГК, провёл ряд подобных сделок в интересах частного капитала, представителем которого он был. Пример: предоставление американскому концерну «Дженерал электрик» концессии по электрификации некоторых районов Польши. Концессия была очень выгодной для «Дженерал электрик» и Оссовского лично.

Множество оссовских грабили польских рабочих и трудящихся. Они действовали на разных государственных должностях. Так, на выборах в правление Польского банка (главный государственный банк страны) Союз частных банков провёл трёх своих кандидатов. Председателем Польского банка стал Станислав Карпинский, председатель наблюдательного совета Союза частных банков. Член наблюдательного совета Союза частных банков В. Мечковский получил должность главного директора Польского банка. Генеральным директором БГК был представитель Союза частных банков Шимановский, а вице-министром, позднее министром финансов — председатель правления варшавского отделения Союза частных банков Ч. Клярнер. Таким образом, монополии фактически подчинили себе всю финансово-кредитную систему Польши.

В наблюдательные советы обоих государственных банков входили также крупнейшие польские помещики. Не удивительно, что до 80% всех кредитов БГК предоставлял не государственным предприятиям, а концернам и помещичьим хозяйствам. Так, в 1926 г. государственные предприятия, повятовые (уездные) и гминные (волостные) органы самоуправления и кооперативы получили 3% суммы кредитов БГК. Тогда как помещики — 55%, частная промышленность — 32%, частные банки — 5%. Члены дирекции БГК не могли не поддерживать частные предприятия, в советах или правлениях которых они состояли. БГК использовался членами его дирекции не в интересах страны, а в интересах этих частных предприятий.

Это обычное явление империалистического хозяйства. Так, Центробанк России — это частный банк финансового капитала. До недавнего времени хозяевами его были потанины, вележевы, грефы и пр., а также группа «Фёрст нэшнел сити бэнк», группа «Манхэттен Чейз» и др. крупнейшие финансовые группы США и ЕС. Судя по политике российского правительства, эти группы до сих пор влияют на Центробанк, а через него на экономику России, но, видимо, через китайские и южно-корейские банки.

Подчинение государственного аппарата частным монополиям заключалось не только в совмещении магнатами капитала государственных и частно-хозяйственных постов и проявлялось не только в использовании средств государства для частнокапиталистических целей. Финансовый капитал имел большинство своих представителей в парламенте и ключевые должности в сенате. Так, князь Януш Радзивилл был председателем комиссии сената по иностранным делам и одновременно председателем исполкома Союза сахарных заводов, председателем Малопольского банка в Кракове, членом президиума «Левиафана». Финансовый капитал продвигал своих доверенных лиц на дипломатическую службу. Многие государственные чиновники Польши были связаны с финансовым капиталом различными косвенными путями. Весь состав правительства и руководящих органов государства, их политика определялась и контролировалась финансовым капиталом Польши, в котором существенную роль играл иностранный капитал.

Между отдельными группами капиталистов имелись серьёзные противоречия — на основе борьбы за государственный аппарат и госбюджет, за передел внутреннего рынка, за долю в прибыли и контроль в госкомпаниях и т. п. Эту борьбу народу выдавали за «борьбу с коррупцией, за интересы народа». Массы вводились в заблуждение путём постановочной «борьбы» государства с финансовыми магнатами. На деле в Польше, как и во всякой капиталистической стране, правительство не могло быть сформировано и не могло действовать против воли финансовых тузов.

Капиталистическое государство есть институт организации обороны страны (захвата чужих территорий для своей буржуазии), организации «охраны порядка» (подавления рабочего класса и трудящихся масс внутри страны), аппарат собирания налогов. Хозяйство в собственном смысле мало касается капиталистического государства, оно не в его руках. Наоборот, государство находится в руках капиталистического хозяйства.

Это определение вскрывает существо отношений между государством и хозяйством в капиталистических странах. В ходе развития капитализма происходит всё большее подчинение буржуазного государства капиталистическому хозяйству, в первую очередь крупным монополиям. Крупнейшие магнаты разных отраслей производства или их представители, взаимно связанные участием в акционерных компаниях, картелях, корпорациях, концернах, составили ядро финансовой олигархии, которая держит в своих руках всё хозяйство страны. Пример довоенной Польши показывает, в общих чертах, как эта олигархия управляет странами сегодня. Её исполнительными органами были и остаются буржуазное правительство и весь государственный аппарат как в области внутренней, так и внешней политики.

Так, в целом, выглядит хозяйственно-грабительская деятельность финансового капитала в любой стране. Мы не затронули здесь государство как орудие эксплуатации, террора и угнетения трудящихся масс в интересах монополий, поскольку это отдельная большая тема. При возможности постараемся показать её на конкретных примерах.

Подготовили: И. Белый, М.Иванов.

Продолжение следует.

Текст перегружен цифрами. Для наглядности лучше пользоваться таблицами и диаграммами.

Учтём.

Толку от ваших таблиц и диаграмм. Современный пролетариат это не советский рабочий класс. Не знают они таблиц и диаграмм, только рабочая аристократ. А она на стороне буржуев.