Одной из важных задач, стоящих перед РП, является беспощадная и бескомпромиссная борьба с историческим враньём, со всякими полуправдами, подтасовками фактов, с сокрытием самих фактов. Сегодня то или иное историческое событие, которое старательно прячет буржуазия, приходится буквально, как нашкодившего кота из-под дивана, доставать и ставить на всеобщее обозрение. Неприятна такая информация для капиталистов, так как часто и густо вскрываются обстоятельства их преступлений, изобличаются мифы и ложь, с помощью которых они пытаются продлить свой паразитизм сегодня.

Одной из важных задач, стоящих перед РП, является беспощадная и бескомпромиссная борьба с историческим враньём, со всякими полуправдами, подтасовками фактов, с сокрытием самих фактов. Сегодня то или иное историческое событие, которое старательно прячет буржуазия, приходится буквально, как нашкодившего кота из-под дивана, доставать и ставить на всеобщее обозрение. Неприятна такая информация для капиталистов, так как часто и густо вскрываются обстоятельства их преступлений, изобличаются мифы и ложь, с помощью которых они пытаются продлить свой паразитизм сегодня.

Но сколько верёвке ни виться, а концу быть. Империалистам мешает их собственная история, поэтому мы обязаны внимательнее к ней присмотреться.

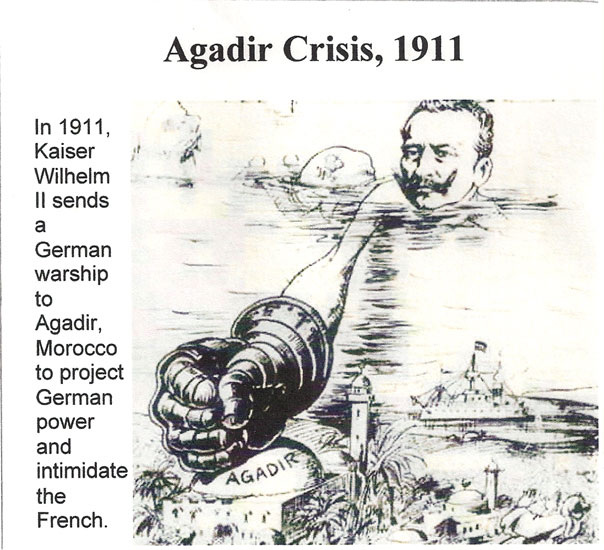

В статье «Большевизм и война» мы упоминали об Агадирском кризисе как об одном из событий, непосредственно связанных с подготовкой Первой империалистической войны. Многим нашим читателям это событие не знакомо. Тем более есть смысл заполнить ещё один пробел в знаниях рабочего класса о войне.

Прыжок «Пантеры»

За несколько месяцев до начала первой мировой войны В. И. Ленин написал замечательные слова: «Всякий политический кризис делает тайное явным, вскрывает действующие в политике силы, разоблачает обманы и самообманы, фразы и фикции, показывает наглядно и вбивает, так сказать, насильно в головы «то, что есть» [1]. Эти слова в полной мере относятся к Агадирскому кризису или вернее к значению этого кризиса для правящих кругов европейских империалистических держав. Об этом событии мало знали народные массы того времени, которых обманывали сотни буржуазных газет. Рабочие в России и Европе не знали ничего о том, что происходило в дипломатических кабинетах и генеральных штабах в середине 1911 года.

Борьба империалистических стран за колониальное могущество в Африке привела в начале XX века к ряду острых столкновений между Германией, с одной стороны, и Англией и Францией — с другой. В частности, шла напряженная борьба Германии с Францией из-за Марокко. Решения Алжесирасской конференции (состоялась в 1906 г.), формально признавшей «независимость» Марокко и равенство положения в нем иностранных держав, отнюдь не устранили франко-германских противоречий и не смягчили борьбы империалистов. Надо сказать, что и тогда, и сейчас многие договоры и соглашения империалистических государств заключаются не для того, чтобы избежать войны, а для того, чтобы лучше к ней изготовиться, получить некоторую передышку. А ещё для того, чтобы впоследствии дурачить свои народы, прикидываясь жертвой нападения – для того, чтобы было легче гнать трудящихся на убой.

Так было и с решениями конференции 1906 года. Воспользовавшись отдельными фактами нарушения Алжесирасского договора со стороны Франции, в частности, занятием французскими войсками города Фец, германское правительство неожиданно для других держав направило в маленький марокканский городок Агадир[2] канонерскую лодку «Пантера», прибывшую туда 1 июля 1911 г.

Что могла сделать в Марокко одна канонерка с тремя орудиями? Но для поджигателей войн важен не конкретный анализ обстановки, а «жест», повод для «справедливого ответа», то есть, для начала грабежа. Этот враждебный по отношению к Франции акт, вошедший в историю под названием «прыжок «Пантеры», послужил толчком к сильнейшему кризису в международных отношениях, едва не приведшему к началу мировой войны уже в 1911 году. На языке дипломатии ничтожный повод к большой войне называется «casus belli».

Для понимания: 2 августа 1964 года в Тонкинском заливе катерами вьетнамского военного флота были якобы атакованы американские эсминцы. На самом деле от этих катеров не осталось бы и воспоминаний, вздумай они приблизиться к эсминцу на дистанцию залпа. Но американским империалистам нужен был надуманный повод к захватнической войне – «казус белли», и они организовали его у вьетнамских берегов. После инсценировки этого нападения в атаку на Северный Вьетнам было брошено около 1500 самолётов. К берегам подошёл 7 флот США, началось наземное вторжение. В историю этот казус вошёл под названием «Тонкинского инцидента».

В нашу задачу не входит характеристика всего международного кризиса 1911 г. Слишком велик объём исследований. Мы коснемся только некоторых моментов внешней политики царской России в этот период.

Как уже известно читателям, в мае 1911 г. русский посол в Константинополе Чарыков сообщал министерству иностранных дел в Петербурге, что экономическое и политическое влияние Германии как в Турции, так и на всем Ближнем Востоке за последнее время особенно возросло. Германия, по его словам, оказывала энергичное содействие росту турецких вооружений и в первую очередь – укреплению турецкого флота. «…Соединение в руках германских инструкторов турецких сухопутных и морских сил, — писал Чарыков, — составило бы положительную и серьезную опасность…» для России[3].

Аналогичным было мнение и военного министерства, основанное на донесениях военного и морского агентов. События следующих лет, вплоть до мировой войны, показывают, что подобные мнения были вполне основательны.

Укрепление Германии в Турции угрожало не только русским планам захвата Константинополя и проливов, но и самому господству России на Черном море. Необходимо было срочно усиливать Черноморский флот. В мае 1911 г., с одобрения Николая II, началось обсуждение этого вопроса министерством иностранных дел с военным и морским министерствами. Выяснилось, что быстро усилить Черноморский флот путем расширения судостроения в портах Черного моря невозможно. При технической и организационной отсталости России турецкий флот, корабли для которого в большом количестве покупались в Германии и Англии, будет расти значительно быстрее. Начнётся бесконечная игра в догонялки, которая очень быстро приведёт к истощению царской казны и усилению кризиса.

Нужно было закупать суда за границей (в первую очередь дредноуты — линкоры), а также переводить часть кораблей из Балтийского моря. Но последнее было невозможно, так как проливы для русских военных судов были закрыты.

Так для царизма вновь остро встал вопрос об открытии проливов и об укреплении своего господства на Черном море.

Волновали царское правительство и другие внешнеполитические проблемы — на Дальнем Востоке и на Балканах. Речь идёт о железнодорожном строительстве в Персии, Турции и на Балканском полуострове, русских интересах в Маньчжоу-го (в Маньчжурии), о больших предприятиях в Шанхае, Нанкине, Харбине и других городах Китая. С 1907 по 1910 год крупная русская буржуазия вложила в предприятия и стройки в одном только Китае около 2,7 миллиардов франков, выжатых беспощадной эксплуатацией и голодом из русских рабочих и крестьян.

Империалистические, захватнические планы царской России в то время были обширны. Однако на основании русской дипломатической переписки можно утверждать, что никто из руководителей русской внешней политики в 1911 г. не считал возможным разрешить какую-либо из этих проблем только силой оружия. Как вспоминал царский министр Сазонов, в 1911 г. большая часть высших чиновников МИДа и военного министерства ясно понимала, что царизм ни на суше, ни на море еще не готов к «победоносной» войне.

С дипломатами был согласен и царь: да, воевать, да, захватывать проливы и Балканы, да занимать Маньчжурию и Внутреннюю Монголию, но при этом не повторить «неудачи японской кампании».

Однако против сворачивания «русской экспансии на Востоке» был председатель совета министров и министр финансов Коковцов, тесно связанный с железоделательной и текстильной промышленностью России. Как вспоминает французский посланник в России М. Палеолог, «…на русского премьера (Коковцова) сильно давили Путилов, Рябушинский, Барк и некоторые хозяева южного русского общества (очевидно, Палеолог имеет в виду «Продамет» — угольно-металлургический синдикат)».

В тот момент русский империализм должен был добиваться своих целей дипломатическим путем. А для этого министерство иностранных дел считало необходимым, сохраняя близкие отношения с Францией и Англией, договориться с Германией, сделав ей «все возможные уступки в ближневосточных вопросах».

Как раз в это время вопреки всем планам русского правительства разразился «досадный» Агадирский кризис. Совершенно ясно, что на поведение царизма в этом кризисе повлияли все вышеизложенные обстоятельства.

Дипломатия империалистов

Жюль Камбон, известный французский дипломат и реакционер, выдвинувшийся в период подготовки Первой империалистической войны, был поражён, когда 1 июля 1911 г. узнал, что германский посол в Париже фон-Шен заявил де-Сельву (это министр иностранных дел Франции) о решении германского правительства «для защиты жизни и имущества германских подданных» в Агадире направить туда канонерскую лодку.

Накануне этого заявления немецкий статс-секретарь Кидерлен-Вехтер на свидании в Киссингене говорил с Камбоном о мароккских делах, но ни словом не обмолвился о готовящемся выступлении[4]. Видимо, предварительные дипломатические переговоры оказались для Берлина неудобными, и там решили прямо «ударить кулаком по столу».

В одном из своих выступлений в период Агадирского кризиса один из лидеров германской социал-демократии А. Бебель говорил: «Нам так много говорилось о том, что Кидерлен-Вехтер является вторым Бисмарком, что надо начать этому верить, но Бисмарк никогда не сделал бы такой глупости, как посылка «Пантеры». Но тут нужно поправить Бебеля: если бы Бисмарк действовал в условиях начала 20 века, то он бы поступал в полном соответствии с логикой борьбы империалистов. И, может быть, послал бы в Агадир целую эскадру, так как для молодого германского империализма Марокко – ценнейший приз. Это и контроль над английским судоходством через Гибралтар, это и огромные залежи полезного сырья, это большой рынок сбыта германских товаров, это, наконец, источник ценных продуктов питания, что предполагало вложение капиталов в сельское производство. Марокко давало германскому капитализму ключи от всей Западной Африки.

Вначале германскому правительству могло показаться, что обстоятельства складываются очень удачно. Английская печать проявляла некоторую растерянность. Лорд Асквит выступил в палате представителей с просьбой «отложить запрос правительству по мароккскому вопросу».

Испания, недовольная французским проникновением в Марокко, первые дни отнеслась сочувственно к выступлению Германии. Испанский консул из Могадора приехал в Агадир и был восторженно принят в кают-компании командиром крейсера «Берлин», который сменил слабую канонерку.

Русские газеты в первые дни печатали без комментариев только телеграммы из Франции и Германии.

В самой Германии в это время всё сильней кричали не только о правах Германии на Конго, но, главным образом, о «законных правах на Марокко». Так, «Koelnische Zeitung» (реакционная газета «Кёльнское время») с восхищением писала о том, что все влиятельные лица Сусского округа (возле Агадира) с радостью согласились принять германский протекторат. Были даже напечатаны несколько сотен немецких паспортов для выдачи «нужным марокканским гражданам».

Некоторые немецкие газеты с первых же дней конфликта взяли самый вызывающий тон. Черносотенная «Рейнско-вестфальская газета» писала через несколько дней после посылки «Пантеры» так: «Господа Каприви, Гогенлоэ, Бюлов (это германские политические деятели) коллекционировали унижение за унижением, словно нация наша — не сильнейший в Европе народ, словно справедливые притязания наши не опираются на армию в 5 миллионов штыков и на флот, с которым уже вынуждены считаться соперники… Теперь перед Агадиром германское военное судно. Соглашение возможно еще. Если французы его не хотят, то пусть «Пантера» сыграет роль эмской депеши (по сути — открытого вызова к бою). Немецкая нация покажет, что она умеет охранять свою честь».

В Англии посылку канонерки и приход крейсера в Агадир расценили как прямую военную угрозу. Об этом свидетельствует известный приказ «Вe ready» («Будьте наготове»), который получила из адмиралтейства первая английская дивизия средиземноморского флота. По второму приказу эта дивизия на всех парах пошла в Гибралтар. Такой же приказ получила вторая британская средиземноморская дивизия. Когда в полную боеготовность приводятся сразу две эскадры, это значит, что речь идёт о самых серьёзных интересах государства и правящего класса.

Через несколько дней отменяется намеченное на 1 июля посещение английским флотом шведских и норвежских портов. 13 июля командиры некоторых кораблей «внутреннего флота» (Home fleet, флот, непосредственно охраняющий Британские острова) получили распоряжение быть наготове.

Манёвры

Не прошло и недели, как Германии пришлось искать пути для отступления.

6 июля лорд Асквит выступил с заявлением по поводу агадирского инцидента в английской палате общин. «Я надеюсь, — заявил он, — что дипломатические переговоры увенчаются успехом, и в той мере, в какой мы будем в них участвовать, мы должным образом примем во внимание необходимость защиты договорных обязательств по отношению к Франции, которые хорошо известны Палате»[5].

После этого Кидерлен-Вехтер уже не возражал, когда Камбон сказал ему, что Франция не допустит утверждения Германии в какой бы то ни было части Марокко. В этой же беседе, происходившей 10 июля, германский статс-секретарь по иностранным делам впервые мимоходом упомянул о Конго[6]. От претензий Германии на Марокко германское правительство (на словах) отказалось.

Русская печать в эти дни упрекала Францию в излишней уступчивости, но царская дипломатия вела себя иначе. В отличие от Англии, интересы которой германское выступление затрагивало даже больше, чем интересы Франции, Россия не имела никаких собственных интересов ни в Марокко, ни вообще в Африке. Об этом Беркендорф писал Нератову в августе 1911 года: «В марроканском вопросе Англия отстаивает интересы Франции больше, чем сама Франция. …Нам следует быть настороже». Поэтому пока что Россия выступала только как «союзница Франции и как держава, подписавшая Алжесирасский акт»[7]. Части русских капиталистов и помещиков ссориться с Германией было невыгодно. В то же время другая часть буржуазии РИ, имевшая зависимое положение по отношению к французскому капиталу, упорно толкала правительство к посылке в Марокко экспедиционного корпуса «для защиты интересов братской Франции»[8].

Французский посол Де-Сельв, имевший акции в крупной оружейной монополии «Шнейдер», в те дни приложил все усилия к тому, чтобы Россия выразила в Берлине свое удивление и осведомилась о действительных причинах тех мер, которые были приняты германским правительством в Марокко. Он также просил передать «свои чувства искренней преданности союзу с Россией»[9].

Царизм начал балансировать между двух огней. 4 июля в докладной записке царю товарищ (заместитель) министра иностранных дел Нератов писал: «Телеграмма в Берлин была послана по настоятельной просьбе французского посла и облечена в возможно мягкую форму». В этой телеграмме царское правительство поставило Германии следующие вопросы:

- Какую цель имеет посылка военных кораблей в Агадир, где нет никакой иностранной торговли, где нет ни одного германского подданного и где не возникло никаких беспорядков?

- Имеет ли Германия намерение высадить там свои войска?

- Что означает исключительная часть немецкой ноты, касающейся срока пребывания военного корабля в Агадире, в которой говорится о том, что корабль будет отозван, как только мир и порядок в Марокко восстановятся?

5 июля на Орсейской набережной (в Париже, на набережной Кэ д’Орсэ рас положено министерство иностранных дел Франции) были получены известия от Поля Камбона. Посол в Лондоне сообщал, что сэр Эдуард Грей заверил его в «неуклонном намерении своего правительства строго соблюдать обязательства, принятые Англией по отношению к Франции»[10]. Английское заявление оказало влияние и на характер русского выступления в Берлине и на русскую печать. В беседе 10 июля Нератов заверил Жоржа Луи, что Франция может рассчитывать на услуги России в мароккских переговорах[11].

На этом примере видно, насколько сильно царское правительство зависело от английских займов и французских хозяев ключевых русских предприятий.

Но уже 4 августа Кидерлен-Вехтер в разговоре с Камбоном «случайно» раскрыл общий план германского передела Африки. По этому плану Германия стремилась к «созданию обширной Африканской империи, от Атлантического океана до Индийского океана». Де-Сельв был страшно напуган этим известием, но царский министр Извольский «высказал де-Сельву, что это именно и следовало ожидать от немцев… Но Франция должна принять в соображение интересы всеобщего мира и не доводить дело до конфликта. Движение Германии в глубь Африки, конечно, вызовет отпор Англии, но это вопрос будущего и, в конце концов, также может быть предметом соглашения»[12].

Германский империализм давал понять, что от захвата Западной Африки он отказываться не намерен. Он – через свою дипломатию – показывал Франции, что её скоро будут в Африке бить, а России – что ей лучше всего сидеть в сторонке и Парижу не помогать. Кстати, вскоре после этого разговора с Де-Сельвом, Извольский был снят с поста министра «за слишком умеренную позицию по отношению к союзнику» и отправлен послом в Париж. Он становился неудобной фигурой для тех французских монополистов, которые желали, чтобы Россия поскорее сцепилась с Германией и надолго отвлекла бы ту от африканских колоний. Шнайдер, Крезо, Дюпон, Ротшильд — все они имели сильное влияние на политику царя и его правительства.

В самом деле, в середине августа французское правительство снова начало тревожиться и опасаться по поводу дальнейших шагов Германии. Были получены секретные сведения, что германский генеральный штаб изучает вопрос о высадке десанта в Агадире. Одновременно Кидерлен затягивал переговоры, внушая французам самые мрачные опасения[13].

Некоторые факты заставляют думать, что опасения французского правительства не были лишены основания. В марте 1912 г. английский морской агент в Берлине в чрезвычайно секретной беседе с русским морским агентом в Германии Беренсом сообщил ему интересные сведения о ходе Агадирского кризиса. Вот что передает о них русский морской агент в письме к начальнику морского генерального штаба в Петербург: «…он (английский морской агент) мне передал известие, полученное им, как он выразился, «от лица, очень близко стоящего к канцлеру», и которому он безусловно доверяет. Известие заключается в том, что 28 августа прошлого года (т. е. 1911 г.) германский флот находился в полной готовности и имел приказание по условному сигналу идти в Абердин (Эбердин – английский порт на восточном побережье Северной Шотландии).

Так как мирного посещения Абердина делать не предполагалось и о нем Англии ничего не было известно, то, как выразился мой коллега, «это была бы война»… Ему поручено министерством выяснить положение германского флота перед 28 августа и в этот день, и вообще постараться разобраться в этом вопросе. Англичанин занят сейчас собиранием материала и просил меня ему помочь»[14].

Франция принимала некоторые военные меры. Так, например, было задержано увольнение старослужащих. Увольнение началось только 23 сентября, когда острота кризиса уже миновала[15]. В газетах сообщалось, что французские офицеры не покидают службы и армия, несмотря на отсутствие приказа, находится в боевой готовности.

Но в ноябре 1912 г. Жоффр в беседе с Игнатьевым (военный агент России в Париже) признался, что в период Агадирского кризиса французское правительство даже ни разу не отдавало условного приказа о «проверке готовности восточной границы к обороне»[16].

Об английских военных приготовлениях, о проверке боеспособности английского флота и армии в эти месяцы имеется ряд указаний в изданных английским министерством иностранных дел документах, а также в воспоминаниях некоторых английских государственных деятелей.

Характерно, что во время острейшего конфликта между Германией и Францией основные военные приготовления происходили в Англии и Германии. Интересно также, что энергичные военные приготовления в это время делала Бельгия. Еще в конце июля бельгийский военный министр заявил в палате представителей, что Бельгия готова к охране своего нейтралитета и все необходимые военные меры приняты.

Но всё же войны в 1911 г. Германия не начала. Объясняется это тем, во-первых, что в самой Германии многое не готово было к войне, начиная от общественного мнения и кончая военным флотом. Во-вторых, неблагополучно было и с германскими коллегами по тройственному союзу.

26 августа в венской правительственной газете появилась статья, резко направленная против Германии. Хотя редакция газеты заявляла свое несогласие с автором статьи, но вся европейская печать оценила факт опубликования этой статьи крупнейшей австрийской газетой как недовольство Австрии германским «прыжком Пантеры». Автор статьи доказывал, что агадирская провокация Германии, как и вся её внешняя политика, проводится узкой кликой, окружающей Вильгельма, и противоречит стремлениям германского народа. Он сравнивал эту политику с тюильрийской политикой Наполеона III и указывал, что политика, проводимая Германией, становится опасной. И если Германия не откажется от неё, то конфликт неизбежен, и Англия в нем будет на стороне Франции.

Италия не проявила никакого желания поддержать Германию. Наоборот, подготовляя захват Триполи и войну с Турцией, она нуждалась в сохранении хороших отношений с Францией и Англией. Всё это позволило генералу Дюбайлю на совещании в Красном Селе заявить генералу Жилинскому: «Французский генеральный штаб имеет основания полагать, что при теперешних обстоятельствах (август 1911 г.), в случае если Германия вызовет войну, то ни Австрия, ни Италия не пойдут за нею непосредственно». Жилинский возражал, считая, что за Австрию ручаться нельзя.[17]

«Миротворцы»

Отношение России к военным приготовлениям в период Агадирского кризиса ясно видно из телеграммы Извольского. Он энергично доказывал французскому правительству, что оставление в армии старослужащих может помешать мирному ходу переговоров с Германией: «Я обратил особое внимание де-Сельва на этот вопрос и на опасность вызвать со стороны Германии ответную меру, что неизбежно осложнит положение»[18].

В период временного прекращения переговоров и приезда Камбона в Париж Извольский старался укрепить на Орсейской набережной стремление во что бы то ни стало мирно разрешить конфликт. 19 августа он телеграфировал в Петербург: «Со своей стороны стараюсь убедить де-Сельва, что раз Германия готова признать полную свободу действий Франции в Марокко и не требует уступки ей всего Конго с береговой полосой, то Франция должна возможно широко отнестись к вопросу о территориальных уступках внутри экваториальной Африки, причем нравственный выигрыш будет всецело на французской стороне»[19].

В эти же дни у французского премьера Кайо возник проект прибегнуть к посредничеству России, если не удастся организовать прямые переговоры Германии с Францией. Первый раз он заговорил об этом в беседе с Извольским 20 августа. Извольский дал уклончивый ответ, а затем предложил обратиться к посредничеству Австрии. Это предложение было в свою очередь отклонено. Де-Сельв заявил, «что это внушит Германии сомнение в неустрашимости Франции и сделает ее еще более требовательной». Таким образом, видим, что в своих мемуарах бывший президент Пуанкаре врёт. Идея посредничества России принадлежала не царским дипломатам, а французскому правительству (или лично его главе – Кайо).

В то время как Англия в первый же месяц кризиса в ряде заявлений подчеркнула, что она не допустит решения мароккского вопроса без её ближайшего участия, царская дипломатия всё же стремилась принимать как можно меньше участия в развивающемся конфликте[20]. На то были свои причины.

После очередной просьбы французского посла оказать давление на Германию Нератов в конце июля писал Остен-Сакену, русскому послу в Берлине: «Германское правительство хорошо знает о наших исключительно дружеских отношениях к нему, и оно, мы надеемся, не усмотрит в нашей инициативе по настоящему поводу шага, не отвечающего этим отношениям, а лишь диктуемого озабоченностью за спокойное течение переговоров. Наша инициатива подсказывается собственными словами Кидерлена, изъявившего готовность делиться с нами сведениями о ходе переговоров»[21].

Через несколько дней после отправки этой инструкции Остен-Сакену Кидерлен-Вехтер просил его передать в Петербург, что Германия ценит корректную позицию России в мароккском вопросе и сожалеет, что Англия не следует ее примеру[22].

Сам Остен-Сакен считал, что дальнейшее обострение отношений Германии с Францией и Англией полезно для успеха русских империалистических планов. После речи Ллойд-Джорджа он писал: «Призрак англо-германского сближения отдаляется, а счеты Франции с Германией на колониальной почве ставят известную преграду дальнейшему развитию зачатков франко-германской интимности. Всё это нельзя не приветствовать с точки зрения наших интересов, а было бы желательно, не сходя с почвы союзных обязательств по отношению к Франции, не жертвовать нашими настоящими отношениями к Германии в угоду Франции и дать, по возможности, спокойно совершиться событиям, которые могут вовлечь Германию в новые колониальные заботы в связи с неминуемыми крупными материальными затратами. Подобной осмотрительной политикой мы приобрели бы известное нравственное право на взаимность поддержки Германии в интересующих нас лично вопросах»[23]. Французская буржуазия отчаянно втягивает Россию в войну с Германией, а немецкие монополисты не жалеют сил и средств, чтобы удержать царя «от слишком интимной дружбы с Парижем». На какой-то краткий момент в сложных отношениях государств интересы Германии и интересы русских рабочих и крестьян, потенциального «пушечного мяса», совпали: в 1911 году большая бойня откладывалась на неопределённый срок.

Но не дремало и «французское лобби» в России. Так, Бенкендорф явно придерживался антигерманской точки зрения. На вопрос Грея, что будет делать Россия в случае войны между Францией и Германией, он прямо ответил: «Лично я не сомневаюсь в том, что условия договора (с Францией) будут точно соблюдены»[24]. 12 сентября он обратился к Нератову с большим, взволнованным письмом. Он писал, что не разделяет взгляда Нератова. «Целью Германии не является война, — писал он, — но её цель состоит в том, чтобы без войны и путем запугивания добиться результатов и успеха, которые на самом деле могут быть получены лишь в результате войны. В этом сущность политики, столь же агрессивной и вместе с тем столь же слепой, как и первоначальное неожиданное выступление». «Я ясно вижу результат советов умеренности, данных в Париже, но не вижу и следа (действия) советов, данных в Берлине, — продолжает Бенкендорф. — Даже ради мира нельзя требовать от Франции, чтобы она прошла под Кавдинским игом… Я думаю, что в Берлине на нас слишком рассчитывают. Не упускают случая высказать это и разглашать при посредстве дипломатии. Я чересчур часто слышу фразу о том, что «нами очень довольны в Берлине». По-моему, такой отзыв не гарантия, а опасность для мира»[25]. В этих советах отразилась две сосуществовавшие в русских правительственных кругах ориентации: на Германию и на Антанту. Когда Витте приезжал в Париж, они с Извольским вели на эту тему долгие споры. Боролись эти две точки зрения и при дворе.

Дипломаты Сазонов, Нератов и Извольский в 1911 г. придерживались, очевидно, промежуточной точки зрения, так как такая политика, казалось бы, предоставляла возможность разрешить дипломатическим путем ряд интересующих Россию проблем, в первую очередь ближневосточную проблему.

Подписанное Россией и Германией в период Агадирского кризиса соглашение о Персии могло еще больше усилить тревогу Франции по поводу верности «северного союзника». Перед опубликованием этого соглашения Извольскому пришлось подготовлять французское общественное мнение при помощи правой прессы, прибегая и к «звонким аргументам», как он сам выражался[26]. Проще говоря, когда в Петербурге стала побеждать прогерманская буржуазия и крупные землевладельцы, ориентированные на торговлю зерном с Германией, Извольскому в Париже пришлось выкручиваться. Поделом: нечего попадать в зависимость сразу от трёх групп империалистов.

Но французское правительство после выступления Асквита, заявления Грея и речи Ллойд Джорджа, уверенное уже в поддержке Англии в случае военного столкновения (во всяком случае на море), решило выяснить, может ли оно ожидать того же и от России. Оказалось, что на «союзников» совсем нельзя так же полагаться, как на «друзей». Русский посол высказал совершенно определенную точку зрения своего правительства в беседе с председателем кабинета министров 20 августа. Беседу эту Кайо так передает в своих воспоминаниях: «Тот факт, что Германия отказывается от Марокко, — заявил Извольский, входя в кабинет Кайо, — для вас значительная победа. Вы будете отныне иметь в Северной Африке самую восхитительную империю, какую только можно вообразить. И вы торгуетесь о чаевых, которых настойчиво добивается германская империя! Поистине я вас не понимаю!» Так как я (т.е. Кайо) предоставил ему говорить, он продолжал настаивать на той идее, что Германия унизилась «политикой чаевых» и что это одно явилось для нас неоценимым успехом. Когда он кончил, я ему ответил, «что бывают чаевые и чаевые»… Я встал, взял карту Африки и развернул ее перед послом. Он смотрел на нее рассеянно и после нескольких, не имеющих большого значения, вопросов продолжал: «Во всяком случае я должен вам сказать, господин премьер министр, Россия не может ввязываться в войну ради Конго. Мы вас поддержали бы, может быть, хоть это было бы трудно, если бы дело касалось Марокко. В вопросе о более или менее значительных чаевых мы не можем быть на вашей стороне. Мы тем более не будем вмешиваться, что мы не в состоянии участвовать в европейской войне. Нам нужно еще два года, по крайней мере, чтобы реорганизовать наши силы, прежде чем быть в состоянии встретить безбоязненно такую борьбу»[27].

Но, может быть, прав Пуанкаре, когда он уверяет, что «политика Извольского не встречала никакой поддержки в Петербурге» и что там придерживались совершенно иного мнения?

Во-первых, никакой «политики Извольского» не существовало. Ему приказывали – он выполнял. Но для полного опровержения утверждения Пуанкаре приведём выдержку из письма Нератова Извольскому, которое было написано вскоре после приведенной выше беседы Извольского с Кайо: «Ваши письма… и телеграмма… получены. Из них явствует, что французское правительство, решаясь отстаивать свои интересы даже силой оружия, рассчитывает на нашу не только дипломатическую, но и на военную помощь, причем полагает, по-видимому, что мы сочтем нужным избрать наступательный образ действий. Вы совершенно правильно отметили, что обязательства наши имеют оборонительный характер, ибо они ограничиваются мероприятиями мобилизационными, в случае мобилизации германской армии. Но даже и в этих рамках причастность наша к нынешнему франко-германскому конфликту могла бы быть источником еще более серьезных событий в виду неизбежной в таком случае мобилизации австро-венгерской армии против нас. У нас такой оборот дела произвел бы самое удручающее впечатление, и никто не мог бы понять, что опасность войны проистекает от пререканий из-за колониальных вопросов»[28]. В этом письме Нератов сообщал также, что царь Николай одобрил соображения, высказанные Извольским в беседе с Кайо. Это означало, что при дворе усилилась так называемая «немецкая партия», в которую входили царица, некоторые великие князья, Вырубова, Сухомлинов, Распутин, Рубинштейн, Фредерикс и многие другие. За «немецкой партией» стояли крупные промышленники и землевладельцы запада и центра России, которые опасались любого обострения отношений с Германией, так как предполагали потерю своих земель и капиталов в случае войны.

Французское правительство вначале, очевидно, отнеслось недоверчиво к заявлению русского посла и решило попытаться не считаться с ним. Через несколько дней де-Сельв сообщил Извольскому, что ныне наступил критический момент. Германия требует всё французское Конго, на что французский парламент не согласится. «В разговоре де-Сельв высказал, — телеграфирует Извольский в Петербург, — что французское правительство обязано теперь же считаться с возможностью военных действий и что военный министр Республики, вероятно, вступит в обмен мыслей с нашим Генеральным штабом»[29].

Надо сказать, что французское правительство, французский генеральный штаб, так же как и французская пресса, проявляли вообще нездоровый интерес к русской армии. Кроме регулярных совещаний начальников штабов союзных армий, последнее из которых было в 1910 г., французы, начиная с 1909 г., ежегодно командировали в русскую армию по три офицера в различные военные округа.

В июне 1911 г. царский военный агент во Франции Игнатьев доносил, что из 18 офицеров 2-го отдела французского генерального штаба 7 человек «вполне удовлетворительно» понимают русский язык[30]. С 1911 г. начались регулярные командировки русских офицеров во французскую армию[31]. Для справки: 2 отдел французского генерального штаба – это военная разведка.

За 1911 год был совершен целый ряд таких поездок. В частности, начальник французского генерального штаба как раз ко времени Агадирского кризиса пригласил полковника Булгарина принять участие в полевой поездке офицеров штаба армии на восточной границе Франции. Русский военный агент отмечал это приглашение, как факт исключительного доверия французского генерального штаба[32]. Но, несмотря на эту близость «союзных армий», очевидно, что только в разгар Агадирского кризиса французское правительство и генеральный штаб точно выяснили истинное состояние русской армии, всю степень ее неподготовленности к войне.

В конце августа 1911 г, происходили маневры русской армии. На них присутствовал начальник французского генерального штаба генерал Дюбайль. 31 августа он и начальник русского генерального штаба генерал Жилинский собрались на очередное совещание начальников штабов союзных армий в Красном Селе.

По краткому протоколу можно отчасти восстановить, о чем шла речь на этом совещании. После доклада Дюбайля Жилинский изложил точку зрения России. Он начал с того, что русское правительство желает исполнить обязательства, возложенные на него конвенцией 1892 года. Но тут его прерывает начальник французского штаба и «спешит объявить, что он «оценивает во всей его полноте лояльность этого заявления в момент, когда возникают затруднения из-за мароккских дел, и когда нельзя еще дать себе точного отчета в истинных намерениях Германии». Иными словами, Дюбайль ставит Жилинскому вопрос ребром: вы будете воевать за нас, или нет?

Жилинский, попав в неловкое положение, заявил, как гласит дальше протокол, что, «принимая во внимание настоящие угрозы конфликта, русский генеральный штаб обязан точно ознакомить французский генеральный штаб с настоящим положением русской армии. Она ведет свою реорганизацию после войны в Маньчжурии, но фактически это преобразование началось только в 1908 г., т. е. всего 4 года назад. Много улучшений находятся на пути к исполнению, но, действуя с наибольшей поспешностью, русская армия сможет иметь полный комплект тяжелой полевой артиллерии только в 1913 г., митральез (пулеметов) — в 1914 г., ружейные патроны нового типа для пехоты — только в 1916 г. Сверх того, в данное время не имеется экипировки для большей части резервных полков». Генерал Жилинский свои сообщения подтверждает цифровыми данными.

В результате сообщения Жилинского выяснилось, что Россия будет не в состоянии в течение двух лет «выдержать войну с Германией с уверенностью в успехе». То есть ни о каком «энергичном наступлении» русской армии, которого требовал французский генеральный штаб, в 1911 г. не могло быть и речи[33].

Такой именно вывод и сделал Кайо, который пишет, что отчет Дюбайля о поездке в Россию «…точно предусматривал, что великой империи нужно не меньше двух лет и не больше четырех лет, чтобы вполне организовать свою армию для войны против Германии. Таким образом, я заключил, что не раньше 1915 или 1916 года силы России будут в надлежащем состоянии»[34].

21 августа секретарь МИДа Васильчиков сказал Жоржу Луи: «Мы с вами, но делайте всё возможное, чтобы избежать войны: слишком рано»[35]. 7 сентября царь в беседе с французским послом взволнованно говорил ему: «Старайтесь избегать конфликта. Вы знаете, что наши приготовления не закончены»[36]. Иными словами царь давал гарантии войны за интересы французских империалистов, но просил отсрочки, чтобы провести доукомплектование военных округов людьми и вооружением.

Де-Сельв не хотел этого понять, так как французские монополии оказывали сильное давление на правительство и требовали решительных действий против Германии – пока та ещё не полностью вооружилась. Поэтому Извольскому приходилось настойчиво и неоднократно «преподавать советы благоразумия» этому «бывшему начальнику парижских путей сообщения, известному своей бездарностью», как писала о нем суворинская газета «Новое время»[37].

Когда Сазонов в конце ноября 1911 г. приехал с первым официальным визитом в Париж, то в беседах с Фальером, Кайо и де-Сельвом он убедился, что французские государственные деятели подозревают русское правительство в германофильстве. Сазонову пришлось рассеивать у «союзников это ложное впечатление». Он доказывал им, что традиционные дружественные отношения между царствующими домами Романовых и Гогенцоллернов очень полезны для Франции, так как это даёт возможность России, начиная с 1875 г. и кончая Агадиром, помогать Франции в наиболее критические для нее моменты[38].

Кризис 1911 г. показал, что позиция и силы России имела некоторое значение в той сложнейшей международной обстановке. Тем более обидно было русскому империализму смотреть, как западные державы делят и осваивают богатейшие территории в Африке, торгуются из-за прав и преимуществ в Конго, Марокко, Ливии, Египте, а его «к столу не приглашают».

В одной из октябрьских бесед Извольский так и говорил де-Сельву: «В Европе, а в особенности в бассейне Средиземного моря, произошли весьма существенные политические изменения. Франция утверждает своё владычество над Марокко. Италия приобретает Триполи и Киренаику. Англия укрепляет своё положение в Египте… Что касается до нас, то, не будучи прямо заинтересованы в этих вопросах, и руководствуясь общим характером наших отношений к Франции, Англии и Италии, мы отнесёмся вполне сочувственно ко всем этим действиям… но мы обязаны также подумать о собственных наших интересах и о том, чтобы избавиться от наложенных на нас при других обстоятельствах и ныне совершенно устарелых стеснениях». Переводим с дипломатического языка слова Извольского: а где наш кусок мира?

Что касается Германии и Австрии, то Извольский считал, «что если вопрос о проливах был бы поставлен в чисто дипломатической форме, то со стороны Германии и Австрии вряд ли могло бы быть оказано нам явное противодействие. Иначе были бы сразу потеряны все результаты Потсдама». Чарыков полагал, что Германия и Австро-Венгрия не будут возражать против захвата Босфора и Дарданелл, но потребуют от России компенсации[39].

В мае русское правительство, подстёгнутое Германией, обсуждало вопрос об открытии проливов для судов всех государств. В сентябре обстановка показалась такой благоприятной, что Чарыкову поручили в Константинополе поднять вопрос о праве прохода через проливы только для русских военных судов.

Торговля

Царские дипломаты рассуждали так. В благодарность за дипломатическую поддержку в переговорах с Германией, «Франция сочтёт своей нравственной обязанностью, — как писал Нератов в начале октября Извольскому, — при случае заплатить нам тою же монетой и отказаться заранее от оппозиции или вмешательства в такие вопросы, где Франция менее заинтересована, а мы имеем существенные интересы. Из таких вопросов более определенный характер носят два: вопрос о проливах и вопрос маньчжурский».

Извольский несколько раз пытался начать обсуждение этих «русских интересов», но получал общие, ничего не значащие ответы. Чтобы избежать предварительного обсуждения между лондонским и парижским кабинетами, Извольский решил официально поднять этот вопрос в письме де-Сельву от 4 ноября. В нём он выразил «твёрдое убеждение», что в благодарность за «самую искреннюю дипломатическую поддержку» Франция признает за Россией «свободу действия» в этих вопросах[40].

Через несколько дней де-Сельв поручил Панафье, советнику французского посольства в Петербурге, выяснить, является ли письмо Извольского eго личным шагом или шагом русского правительства[41]. Панафье выяснил, что действия Извольского были вполне одобрены и Нератовым и царём Николаем.

Свой ответ на письмо Извольского от 4 ноября французское правительство дало ровно через 2 месяца. За это время происходила деятельная переписка с французскими представителями в Константинополе, Лондоне, Петербурге и т. д. Обсуждался вопрос о том, дать или не дать что-либо России, и решили в отношении проливов, что «Турция не может не предоставить Франции и Англии чего-либо сравнимого с тем, что дала бы России», как гласит примечание министерства на одном из донесений из Петербурга[42]. Иными словами, французы присоединились к точке зрения Англии: будет правильным открытие проливов для всех держав на равном основании.

Получив, наконец, после многих лет стараний, Марокко, французская империалистическая буржуазия удивлялась, что их русские собратья опять заговорили о проливах, хотя пока и скромно, в рамках «чистой дипломатии».

Ещё бы не заговорить! Франция «отстояла» для себя Марокко, Германии отдали Конго, а русский империализм не получил по сути ничего.

В ноте де-Сельва 2 января 1912 г. о пересмотре вопроса о проливах было сказано следующее: «Французское правительство по-прежнему расположено обменяться с российским правительством взглядами на этот предмет, если бы новые обстоятельства вызвали необходимость обсуждения вопроса о проливах». Формула о Дальнем Востоке была несколько более многообещающей.

Прощаясь после одной из бесед, незадолго до подписания франко-германского соглашения, с Остен-Сакеном, Кидерлен-Вехтер шутливо заметил: «Вы увидите, что когда будет известен текст соглашения, результатом будет взрыв негодования в прессе обеих стран, которая будет кричать об обмане и измене»[43]. Германский статс-секретарь был прав. Целый ряд документов доказывает, что спровоцированный Германией Агадирский инцидент был использован воинственными кругами крупной буржуазии и в Германии и во Франции для развертывания бешеной агитации, рассчитанной на подготовку сознания масс к войне. Но всё же французское правительство, хорошо поняв за месяцы Агадирского кризиса, что воевать в настоящее время нельзя, решило отсрочить войну. Одной из главных причин такого решения была «возмутительная неготовность России отчаянно бороться за французские колониальные интересы».

Руководящие правительственные круги Германии, удовлетворившись полученной компенсацией, также пошли по линии отсрочки войны.

Германский статс-секретарь колоний фон-Линдеквист демонстративно ушел в отставку. При обсуждении договора 4 ноября в рейхстаге правые ожесточенно нападали на Кидерлена. Русского посла, присутствовавшего при этом, особенно поразило поведение наследного принца, который демонстративно участвовал во всех проявлениях неприязни со стороны правых депутатов и аплодировал при нападках на Францию и в особенности — на Англию.[44]

Но собиралась ли Германия немедленно воевать? Посмотрим, что пишут по этому поводу русские военные агенты.

22 января 1912 г. военно-морской агент в Турции Щеглов в своем донесении передавал следующую беседу, которую он имел с «личным другом германского посла».

«Мы знаем,— сказал мне мой германский собеседник, — что война с Англией может нам стоить потери всего нашего коммерческого флота, если вовремя, до объявления войны, мы не спрячем его в портах. Тем не менее, мы войны не боимся, и война эта будет популярна в народе. Наш германский военный флот слишком многочисленен для того, чтобы уклониться от открытого состязания в бою с английским, но каковы бы ни были результаты на море, мы совершенно уверены в нашей победе на сухом пути над Францией. Мы её задавим массой наших войск и организацией… мы почти наверное убеждены, что Россия не примет участия в этой войне»[45].

31 января 1912 г. военный агент в Берлине полковник Базаров сообщал: «В частности по имеющимся у меня сведениям, в Большом Генеральном Штабе за последнее время идёт усиленная работа, причём занятия продолжаются до необычно поздних часов. Из другого источникая имею сведения, что в Баварии получено распоряжение пополнить и освежить все запасы…»[46].

5 марта 1912 г. Базаров писал, что приезд начальника австрийского генерального штаба в Германию был, очевидно, использован для «напоминания о главной, с точки зрения Германии, обязанности австрийского генерального штаба — держать вооруженные силы империи в полной и постоянной готовности принять на себя в первое время всю тяжесть борьбы с Россией[47].

29 марта 1912 г. морской агент в Германии Евгений Беренс писал: «Здешние французы (очевидно, члены французского посольства в Берлине) продолжают быть озабоченными и находят настоящее время очень серьёзным и гораздо худшим, чем во время мароккского инцидента»[48].

9 ноября 1912 г., передавая мнения шовинистически настроенных германских кругов, которые доказывали, что «война нужна Германии, как гроза в душный летний день», Базаров писал: «С настроением этим несомненно следует считаться. Весьма возможно, что к концу будущего 1913 или к началу 1914 года, когда лихорадочная деятельность по военной и морской подготовке Германии будет в главных чертах закончена, когда празднование 25-летнего юбилея царствования императора и 100-летних юбилеев целого ряда славных подвигов и событий освободительных войн с торжественным открытием памятника на поле Лейпцигской битвы — будут использованы для подготовки духа в народе и армии,- настанет критический момент, когда и общественное мнение, и армия, и стоящие во главе государства лица придут к сознанию, что в данное время Германия находится в наиболее выгодных условиях для начала победоносной войны»[49].

Наконец в бумагах Извольского за 1913 г. имеется очень интересное письмо от 10 апреля. Извольский сообщает в Петербург секретные сведения, получаемые французским министерством иностранных дел от агента, стоявшего очень близко к фон-Ягову. Сведения эти передают заявление фон-Ягова австрийскому и итальянскому послам, в котором германский статс-секретарь по иностранным делам говорил о необходимости возможно скорее начать войну против России и Франции, говорил о плане, перспективах этой войны и т. п.[50]

Итог

Взяв Агадирский кризис за ближайшую исходную точку, можно уяснить многое в русско-французских отношениях в 1912, 1913 и 1914 гг. Агадирский инцидент неожиданно для всех, в том числе и для германского правительства, вызвавшего его, послужил прекрасной «учебной тревогой», если так можно выразиться, для европейских держав. Он в большой степени объясняет, почему Балканский кризис через три года оказался особенно удобным поводом для развертывания европейской войны. Этот повод был использован Германией и Австро-Венгрией, с одной стороны, Англией, Францией и Россией — с другой.

Русско-французский союз, просуществовавший около четверти века, нельзя рассматривать как нечто неизменное. Нельзя вообще отождествлять царскую внешнюю политику и русско-французские отношения в начале 90-х годов и накануне мировой войны. Именно в эту четверть века шел интенсивный и многообразный процесс превращения России в полуколонию западноевропейского империализма, в его аванпост на Востоке.

Внешняя политика царской России (не говоря уже об Англии и Франции) вела к войне и готовила войну за передел мира, за грабеж чужих земель. Ибо русская буржуазия, опиравшаяся на царское самодержавие, надеялась посредством войны захватить чужие территории, новые рынки и одновременно подавить революционное движение внутри страны. «…В империалистической войне 1914 года, — писал В. И. Ленин в 1915 г., — одинаково виновата «злокозненность» правительств и буржуазии всех «великих» держав, и Англии, и Франции, и Германии, и России»[51].

Агадирский кризис был одним из основных этапов в этой эволюции внешней политики России. Он обнаружил всё сложное сочетание самостоятельной внешней политики русского военно-феодального империализма с растущей зависимостью России от западноевропейских империалистических держав. Именно Агадирский кризис должен быть одним из исходных пунктов для изучения всей международной обстановки на последнем этапе подготовки первой мировой войны.

Подготовил М. Золин

[1] Ленин. Соч., т. 17, стр. 350.

[2] Небольшой портовый город в Марокко, на берегу Атлантического океана. В 1911 году имел 2500 жителей.

[3] Международные отношения в эпоху империализма (МОЭИ). Серия II, т. 18, ч. 1, № 35, стр. 34.

[4] Архив Внешней Политики, ф. МИД, отд. Канцелярия, д. № 104, л. 70.

[5] British documents on origins of the war, v. VII. The Agadir Crisis, London, 1932, стр. 342, № 364.

[6] Архив Внешней Политики, ф. МИД, отд. Канцелярия, д. № 104.

[7] «Affaires du Maroc», кн. 4, стр. 399, № 436.

[8] Архив Внешней Политики, ф. МИД, отд. Канцелярия, д. № 104, л. 70.

[9] Там же.

[10] «Affaires du Maroc», кн. 4, стр. 403, № 443.

[11] Архив Внешней Политики, ф. МИД, отд. Канцелярия, д. № 104.

[12] Там же.

[13] «Affaires du Maroc», кн. 4, № 429, 422, 423, 424.

[14] ЦВИА, ф. ГУГШ, отд. Генкварт., д. № 3182, л. 83.

[15] Архив Внешней Политики, ф. МИД, отд. Канцелярия, д. № 104, телеграмма № 125.

[16] ЦВИА, ф. ГУГШ, отд. Генкварт., д. № 3182, л. 140 об.

[17] «Материалы по истории франко-прусских отношений за 1910-1914 гг.». Москва. 1922, стр. 701.

[18] Архив Внешней Политики, ф. МИД, отд. Канцелярия, д. № 104, телеграмма от 27 августа (9 сентября).

[19] Архив Внешней Политики, ф. МИД, отд. Канцелярия, д. № 104.

[20] МОЭИ, С. II, т. 18, ч. I, № 268.

[21] Там же, № 283.

[22] Там же.

[23] МОЭИ, С.II, т. 18, ч. I, № 292.

[24] Там же, № 321.

[25] Там же, № 423.

[26] «Материалы по истории франко-прусских отношений», стр. 705–706.

[27] Joseph Caillaux. Agadir, ma Politique Exterieure. Paris, 1919, p. 141-143 (кстати, Кайо ошибочно датирует эту беседу вместо 20 августа 25 июля).

[28] МОЭИ, С.II, т. 18, ч.I, № 368 (в тексте цитируется черновая редакция письма как более выразительная).

[29] Архив Внешней Политики, ф. МИД, отд. Канцелярия, д. № 104.

[30] ЦВИА, ф. ГУГШ, д. № 3037, оп. 2000 П, л. 94.

[31] Там же, д. № 3504, оп. 2000 П, л. 71-об.

[32] Там же, д. № 2871, оп. 2000 П.

[33] Там же, д. № 2871, оп. 2000 П, л. 5.

[34] Caillaux. Agadir, ma Politique Exterieure, p. 144.

[35] Les Carnents de Georges Louis, 1926. т. I, стр. 203.

[36] Ernest Judet, Georges Louis. 1925, стр. 157.

[37] «Новое время» 1/14 июля 1911 г.

[38] Sazonov. Les annees fatales. Souveniers 1910-1916. 1927, стр. 42-43.

[39] МОЭИ, С. II, т. 18, ч. II, № 497.

[40] Полный текст этого письма опубликован в «Documents Diplomatiques», 3 Serie т. I, стр. 14-16.

[41] Там же, № 58, стр. 58-59.

[42] Там же, № 322, стр. 316.

[43] МОЭИ, С.II, т. 18, ч. II № 547.

[44] МОЭИ, С.II, т. 18, ч. II, № 853.

[45] ЦВИА, ф. ГУГШ, д. № 3182, оп. 2000, II, лл. 17-20, рапорт № 367.

[46] ЦВИА, ф. ГУГШ, д. № 3182, оп. 2000, II, лл. 25, донесение № 29.

[47] Там же, д. № 3182, л. 64, донесение № 99.

[48] Там же, д. № 3182, л. 83, письмо № 390.

[49] Там же, д. № 3182, л. 125, донесение № 418.

[50] Архив Внешней Политики, ф. МИД, отд. Канцелярия, д. № 101, телеграмма № 227.

[51] Ленин. Соч., т. 18, стр. 147.

Да даже контра начала двадцатого века стоит на голову выше в умственном отношении, чем сегодняшняя ельцинско-путинская.

Это Вы про тех господ, что буянили в Сибири и Крыму на англо-французские деньги, подписывая любые кабальные договора?

Далеко пойдёте )))

а вы на нынешних посмотрите! Это вообще тихий ужас!

а те лучше что ли были? контра она и есть контра

Трамваищ Святов, если бы ты пожил при той контре, которая типа на кучу голов умнее нынешней, то это недолго бы продолжалось, потому что заметочки строчить тебе никто не дал там, и ты бы висел где-нибудь на дереве или столбе при этой «умной контре»