1

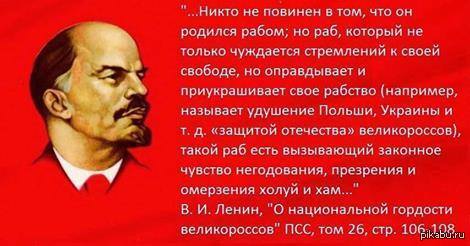

Чем современный фашизм отличается от фашизма, который был в 20-е – 70-е гг. XX века? В последних событиях в Венесуэле и особенно в Иране, а также в ситуации вокруг Гренландии, пока неясно, какие формы и методы фашистской диктатуры империализм применит там, что́ он вытащит на свет из «классики» гитлеровского фашизма, сможет ли демократическая часть национального движения объединить трудящиеся массы и взять верх над диктатурой монополий или хотя бы навязать этой диктатуре серьёзный бой. Чтобы лучше разобраться в этой обстановке, полезно знать особенности «старого» фашизма.

К «старому» фашизму относят попытки буржуазии избежать революции в своих странах в условиях, когда очередной передел мира империалистами только закончился, наметились признаки общего кризиса капитализма и усилились попытки буржуазии переложить на трудящихся всю тяжесть кризиса и последствий войны. Фашизм выступил как реакция на Октябрьскую революцию и большевизм, а также как наиболее удобная для монополий форма подготовки к новой войне за передел мира. Прежде всего, имеют в виду фашизм гитлеровского типа в Германии 1933–1945 гг., как наиболее известный широкой публике и основной вид «старого» европейского фашизма, на который равнялись и равняются буржуазные правительства. Само собой, к старому фашизму надо отнести и другие фашистские режимы, возникшие в Европе до привода к власти нацистов в Германии. Это т. н. «пилсудчина» в Польше, фашистский режим Цанкова в Болгарии, фашистские режимы в Венгрии, Румынии и Финляндии и, конечно, режим Муссолини в Италии. Поражение республики в Испании привело к установлению в стране фашистских порядков, воплощением которых была буржуазно-помещичья диктатура Ф. Франко. В условиях острого послевоенного кризиса в Португалии терпят крах буржуазно-республиканские партии, и в феврале 1927 г. генеральское правительство Кармона устанавливает в стране военно-фашистскую диктатуру.

После войны фашистские режимы гитлеровского типа сохраняются в некоторых странах, но претерпевают внешние изменения. В Португалии усиливается фашистская диктатура во главе с Салазаром, в Испании сохраняется диктаторский режим Франко. В 40–60 гг. XX века крупная буржуазия ряда стран Латинской Америки отказывается от «боливарианской» демократии и устанавливает в своих странах фашистские режимы, беря за образец гитлеровскую Германию (Аргентина, Перу, Парагвай). Наконец, фашизм, очень близкий по формам к гитлеризму, устанавливается после войны в Югославии (фашистский режим Тито–Ранковича–Карделя), в 1968 г. в Греции (диктатура т. н. «чёрных полковников») и в 1973 г. в Чили, где возглавляется генеральской хунтой, фюрером которой монополии назначили командующего сухопутными войсками А. Пиночета.

Существо всех этих фашистских режимов одно: монополисты, напуганные ростом рабочего и демократического движения, стремясь любой ценой сохранить капиталистические порядки, своё господство над обществом, условия получения максимальной прибыли, поощряемые международной реакцией, отбрасывают одну форму своей диктатуры, буржуазную демократию, вернее, то, что от неё осталось, ибо при монополизме уже нет и не может быть буржуазной демократии как таковой, и переходят к открытой террористической диктатуре — фашизму. После войны в Португалии, Испании, Греции, Аргентине, Югославии, Чили действуют военно-полевые суды, власти расстреливают рабочие забастовки и демонстрации, работают «классические» концлагеря — копии пилсудчиковской «Берёзы Картузской» и гитлеровского Дахау, куда загнаны десятки тысяч трудящихся, где пытают и вешают коммунистов, передовых рабочих, демократических и профсоюзных деятелей. В странах зверствуют фашистские охранки, чьи формы и методы буквально списаны с гестапо. Ликвидированы элементарные демократические свободы, но при этом буржуазия сохраняет видимость парламента и демократии, а югославские фашисты даже объявляют свой гестаповский режим «настоящим социализмом». Рабочие загнаны на военно-казарменное положение, зарплаты замораживаются, цены растут, забастовки объявлены национальной изменой. Мелкое и среднее крестьянство массово разоряется на «ножницах цен», налогах и податях, обезземеливается и вынуждено идти в батраки к помещикам и кулакам. Зато прибыли монополий растут, как на дрожжах.

Читать далее