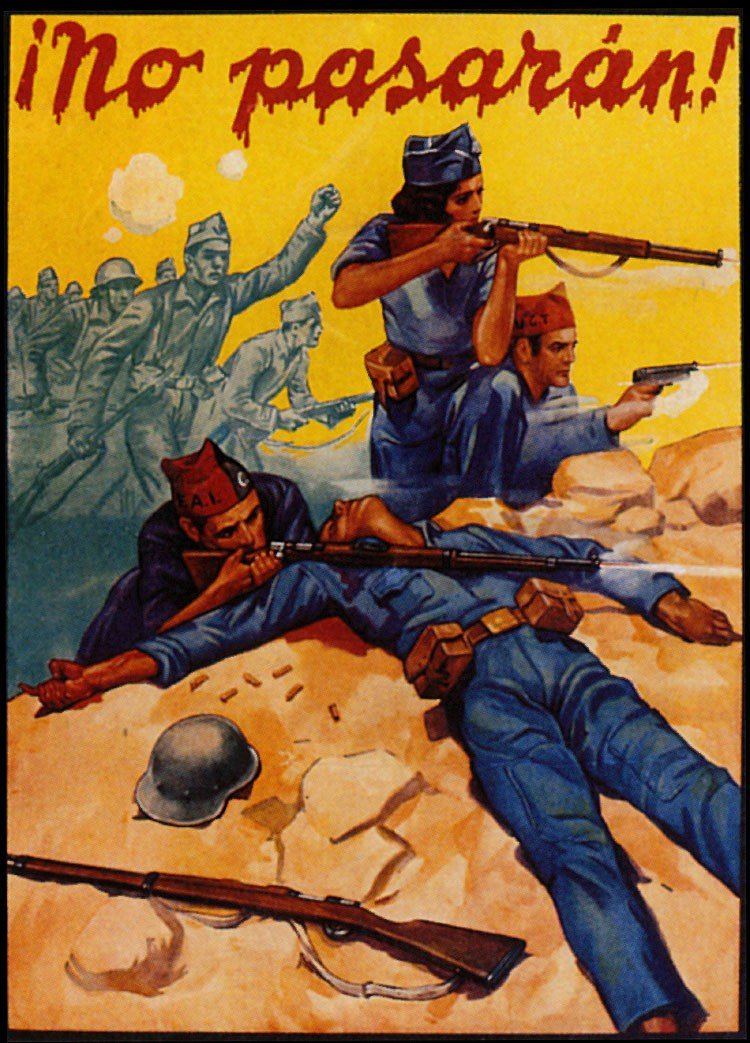

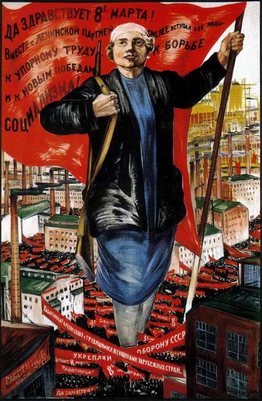

Многие из нас знают, с чем связана дата 23 февраля. Это день Красной Армии — праздник вооружённых сил советского социализма. 22–23 февраля частями молодой рабоче-крестьянской армии была одержана победа над германскими войсками, наступающими на революционный Петроград. В те дни в ожесточённом сражении под Нарвой и Псковом опытные и сильные кадровые дивизии рейхсвера были остановлены, измотаны и обращены вспять слабыми, малоопытными и плохо вооружёнными отрядами городской Красной гвардии, рабочими-дружинниками, сводными отрядами из добровольцев старой армии.

Многие из нас знают, с чем связана дата 23 февраля. Это день Красной Армии — праздник вооружённых сил советского социализма. 22–23 февраля частями молодой рабоче-крестьянской армии была одержана победа над германскими войсками, наступающими на революционный Петроград. В те дни в ожесточённом сражении под Нарвой и Псковом опытные и сильные кадровые дивизии рейхсвера были остановлены, измотаны и обращены вспять слабыми, малоопытными и плохо вооружёнными отрядами городской Красной гвардии, рабочими-дружинниками, сводными отрядами из добровольцев старой армии.

Как такое могло произойти, чтобы слабый зачаток новой армии, состоящий наполовину из смертельно уставших от империалистической войны солдат, смог тягаться с заведомо сильным противником и побеждать его? На этот вопрос лучше всех ответил В.И. Ленин в своей речи на конференции железнодорожников в апреле 1919 г.: Читать далее

Непрерывность и автоматизация

Непрерывность и автоматизация