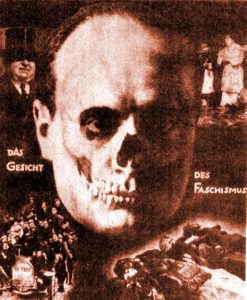

Известно, что каковы отношения в производстве, таковы отношения и в обществе. Каково производство, таково, в целом, и общество. Кризис в хозяйстве вызывает кризис во всём общественном укладе людей. Империализм есть загнивающий капитализм. Его характерная черта — общий жесточайший кризис всей капиталистической системы. Гниение капитализма и бесконечный кризис хозяйства отражаются в развале буржуазной культуры. Философские «учения» империализма теряют устойчивость в безвыходном кризисе и «трагических, гигантских противоречиях». Буржуазная философия отбрасывает последние крохи идеалистической диалектики и механического материализма и пытается «объяснять мир» на базе мистицизма и поповщины. Основой фашистской философии становится неогегельянство.

Историческое значение философии Гегеля в том, что она, хотя и в реакционной, мистической форме, впервые представила весь мир в виде процесса, исследовала его в непрерывном движении и развитии, изменении, преобразовании. Она пыталась раскрыть внутреннюю связь движения и развития мира. Учение Гегеля есть диалектический идеализм. Оно в мистифицированной форме объясняло противоречивое развитие природы, общества и сознания. В уродливой идеалистической форме Гегель преодолел метафизику. Но диалектический метод у Гегеля стоит на голове, он органичен и притуплён идеализмом. Саморазвитие и противоречия имеют у него не материальный, а духовный характер. Историческое развитие находится в зависимости от сознания.

Читать далее

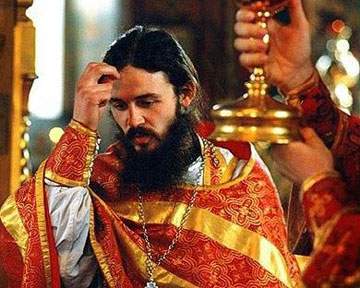

Необходимое предисловие. Недавно я получил письмо от старого знакомого. Он живет в небольшом городке одной из областей Украины и по роду деятельности является предстоятелем районного прихода православной церкви, а попросту говоря, работает попом. Познакомились мы с будущим «отцом Димитрием» в 2010 году на одном из семинаров по энергосбережению, проходивших во Львове, и тогда звали его обычным «мирским» именем и фамилией, и по профессии он был, разумеется, не «улавливателем душ», а скорее, «ловцом» заблудших электронов. Мнение о нём сложилось довольно быстро, потому что тогда говорил он дельно и к месту, за компромиссами видел конечную цель, товарищей уважал и ответов на возникающие вопросы искал на земле. Впоследствии мы несколько раз встречались по тем же вопросам в других городах, переписывались, обменивались опытом, постепенно выявлялась близость интересов, и на этой почве, как обычно и бывает, завязалась долгая инженерно-приятельская переписка, которая, однако, резко прервалась в середине 2014 года. На моё электронное письмо он не ответил, что, на фоне и с учётом происходивших в тот период событий, вполне позволяло не настаивать на ответе, а подождать, когда он сам отзовётся, если, конечно, сочтёт нужным.

Необходимое предисловие. Недавно я получил письмо от старого знакомого. Он живет в небольшом городке одной из областей Украины и по роду деятельности является предстоятелем районного прихода православной церкви, а попросту говоря, работает попом. Познакомились мы с будущим «отцом Димитрием» в 2010 году на одном из семинаров по энергосбережению, проходивших во Львове, и тогда звали его обычным «мирским» именем и фамилией, и по профессии он был, разумеется, не «улавливателем душ», а скорее, «ловцом» заблудших электронов. Мнение о нём сложилось довольно быстро, потому что тогда говорил он дельно и к месту, за компромиссами видел конечную цель, товарищей уважал и ответов на возникающие вопросы искал на земле. Впоследствии мы несколько раз встречались по тем же вопросам в других городах, переписывались, обменивались опытом, постепенно выявлялась близость интересов, и на этой почве, как обычно и бывает, завязалась долгая инженерно-приятельская переписка, которая, однако, резко прервалась в середине 2014 года. На моё электронное письмо он не ответил, что, на фоне и с учётом происходивших в тот период событий, вполне позволяло не настаивать на ответе, а подождать, когда он сам отзовётся, если, конечно, сочтёт нужным. Попался мне не так давно в руки один любопытный журнал еще сталинского времени — «Вопросы философии» № 5 за 1951 год. Открываю ради интереса узнать, о чем же в то время писали наши советские философы. И вдруг вижу в разделе «Критика и библиография» знакомое имя — Л.Д.Ландау, тот самый советский физик, по учебникам которого мы в свое время (начало 80-х гг.) учились в университете. Его многотомник «Теоретическая физика», написанный совместно с Е.Лившицем, был, можно сказать, основной литературой для нас, студентов физфака, на старших курсах, и поскольку преподаватели все время рекомендовали нам на спецкурсах тот или иной его том, мы, студенты-физики, для краткости называли эту серию учебников «ландлифшицем».

Попался мне не так давно в руки один любопытный журнал еще сталинского времени — «Вопросы философии» № 5 за 1951 год. Открываю ради интереса узнать, о чем же в то время писали наши советские философы. И вдруг вижу в разделе «Критика и библиография» знакомое имя — Л.Д.Ландау, тот самый советский физик, по учебникам которого мы в свое время (начало 80-х гг.) учились в университете. Его многотомник «Теоретическая физика», написанный совместно с Е.Лившицем, был, можно сказать, основной литературой для нас, студентов физфака, на старших курсах, и поскольку преподаватели все время рекомендовали нам на спецкурсах тот или иной его том, мы, студенты-физики, для краткости называли эту серию учебников «ландлифшицем». Почти четыреста лет назад увидела свет книга Томмазо Кампанеллы «Город Солнца». Ее автор, проведший за свое вольнодумство и политические взгляды 29 лет в тюремных застенках, описал в ней общество будущего – общество, где нет социального неравенства. Но описать социально справедливое, социалистическое общество, – еще на значит решить вопрос о его воплощении в жизнь.

Почти четыреста лет назад увидела свет книга Томмазо Кампанеллы «Город Солнца». Ее автор, проведший за свое вольнодумство и политические взгляды 29 лет в тюремных застенках, описал в ней общество будущего – общество, где нет социального неравенства. Но описать социально справедливое, социалистическое общество, – еще на значит решить вопрос о его воплощении в жизнь.

В Иркутске вышла книга, названная научной, профессора Байкальского государственного университета экономики и права (БГУЭП) Никольского А.Ф. “Теория устойчивого развития и вопросы глобальной и национальной безопасности (начала теории современного социализма)”. А так как автор является членом бюро Иркутского областного комитета КПРФ, в партийной газете “Приангарье” появилась хвалебная рецензия на книгу и намерение обкома КПРФ разослать книгу во все ведущие вузы России. Да и лекции автор прочел в школе подготовки партийных кадров.

В Иркутске вышла книга, названная научной, профессора Байкальского государственного университета экономики и права (БГУЭП) Никольского А.Ф. “Теория устойчивого развития и вопросы глобальной и национальной безопасности (начала теории современного социализма)”. А так как автор является членом бюро Иркутского областного комитета КПРФ, в партийной газете “Приангарье” появилась хвалебная рецензия на книгу и намерение обкома КПРФ разослать книгу во все ведущие вузы России. Да и лекции автор прочел в школе подготовки партийных кадров. Сегодня всем понятно, что наука испытывает кризис, в первую очередь это касается фундаментальной науки, призванной выявлять законы природы. Попытки преобразования РАН со стороны российского государства являются прямым подтверждением этого тезиса: если бы результаты работы РАН, призванной заниматься указанной выше задачей, были эффективными, вопрос о ее преобразовании не возник бы. В чем же дело?

Сегодня всем понятно, что наука испытывает кризис, в первую очередь это касается фундаментальной науки, призванной выявлять законы природы. Попытки преобразования РАН со стороны российского государства являются прямым подтверждением этого тезиса: если бы результаты работы РАН, призванной заниматься указанной выше задачей, были эффективными, вопрос о ее преобразовании не возник бы. В чем же дело?