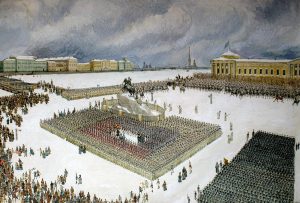

Февральская революция 1917 г. была первой революцией, порождённой всемирной империалистической войной. Она была первым массовым подтверждением и осуществлением лозунга Ленина о превращении империалистической войны в гражданскую. Революция вскрыла глубокие, десятилетиями назревавшие противоречия царской России и сразу поставила в порядок дня борьбу пролетариата и его партии за подготовку социалистической революции.

Февральская революция не была верхушечной. Она была революцией массовой, совершённой пролетариями и солдатами — рабочими и крестьянами. Момент переворота совпал с планами дворцового «переворота» буржуазии, которая хотела совершить смену фигур в высшей власти и тем самым предупредить бурю — революционное движение масс. Основной классовый смысл Февральской революции состоял в свержении царского строя пролетариатом и крестьянством под руководством партии большевиков. Свержение монархии и демократическая республика были первым условием дальнейшего развёртывания революции, которое обеспечивало её перерастание — при ином соотношении классовых сил — в революцию социалистическую.

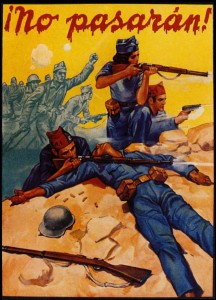

В февральско-мартовских событиях гегемоном борьбы был рабочий класс, имеющий конечной целью установление диктатуры пролетариата и социализма. Партия понимала, что пролетариат для того, чтобы обеспечить свою победу, чтобы уничтожить эксплуататорский строй, установить диктатуру пролетариата, должен быть руководителем, гегемоном в борьбе всех трудящихся и эксплуатируемых против угнетателей и эксплуататоров. Это значит, что пролетариат является революционным лишь постольку, поскольку он сознаёт и проводит в жизнь эту идею гегемонии. Это закон, который знает нынешняя буржуазия, и потому она делает всё возможное, чтобы пролетариат как можно дольше оставался несознательным и разделённым и не мог возглавить массы, недовольные войной и фашизмом.

Читать далее