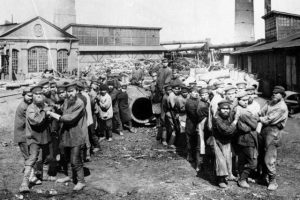

К 1894 г. распылённые и случайные стачки начинают принимать характер системы. Промышленный кризис 1892–93 гг. сменяется оживлением и подъёмом русской промышленности. Начинается спешная постройка целого ряда железных дорог. Это даёт толчок росту всей промышленности, особенно угольной, металлургической и машиностроительной. Российский империализм рвётся к захватам новых колоний и сфер грабежа на Дальнем Востоке. Царское правительство желает захватить Манчжурию и вмешивается в японско-китайский конфликт. Начинается период дальневосточных авантюр царизма в виде захвата Порт-Артура, постройки города Дальнего и КВЖД — Китайско-Восточной железной дороги. Новые районы вывоза капитала, огромные природные богатства Манчжурии, новые земли и леса, большие государственные заказы казны — всё это обещает буржуазии и крупнейшим помещикам огромные барыши. Концессии, заказы, подряды, экспедиции сыплются на капиталистов как из рога изобилия. Французские и английские банки щедро ссужают царское правительство деньгами для проведения дальневосточной авантюры, полагая, что все сливки с этого дела достанутся им. Царское правительство ещё шире открывает границы для иностранных капиталов, капиталы текут в Россию рекой. С 1894 г. начинается промышленная горячка. Машиностроительные, сталелитейные, железоделательные заводы, шахты растут, как грибы. Начинается усиленная эксплуатация иностранным капиталом пролетариата и природных богатств России, особенно донецкого угля и бакинской нефти. Сонный земледельческий юг, Украина и Кавказ, в 3-4 года превращается в густую сеть промышленных центров. Заводы в Екатеринославе, Баку, Николаеве, шахты в Юзовке растут с американской быстротой.

Вместе с заводами растут и марксистские организации. Первые такие организации образовывались случайно — в зависимости от скопления в данной местности интеллигентов-марксистов, главным образом, в крупных городах с университетом и в тех местах, куда выселяли политических ссыльных. Это были такие города, как Саратов, Самара, Казань, Орёл и т. п. Теперь же широкие рабочие организации возникают по преимуществу в промышленных центрах и районах концентрации заводов и фабрик: Лодзь, Варшава, Белосток, Москва, Петербург, Екатеринослав и пр. В Польше в 1894 г. начинает выходить уже чисто социал-демократическая газета. Такие же газеты намечаются в обеих столицах. Создаются уже оформленные организации в виде Рабочих Союзов или Союзов борьбы, которые объединяют сеть местных кружков.

Как выглядел типичный Рабочий Союз в тот первоначальный этап строительства партии? В крупном городе во главе Союза стояла Центральная группа. Она руководила всем местным движением, писала и редактировала листки и литературу, связывалась с иногородними группами, ведала техникой, добывала литературу. Сначала группа состояла из всех пропагандистов-интеллигентов, это 4-5 человек, и из 5-6 наиболее сознательных рабочих. Группа управляла кружками первой и второй ступеней. Кружки первой ступени состояли из более-менее распропагандированных и подготовленных рабочих. Тут готовились вполне сознательные рабочие-марксисты. Они проходили систематический курс и готовились как агитаторы для широкой массы, умеющие влиять не неё. Готовились грамотные вожаки рабочего движения.

Читать далее